Der Assistent

Interview — Der Assistent

»Ich habe keine Ahnung, ob man jemals wirklich weiß, wer man ist«

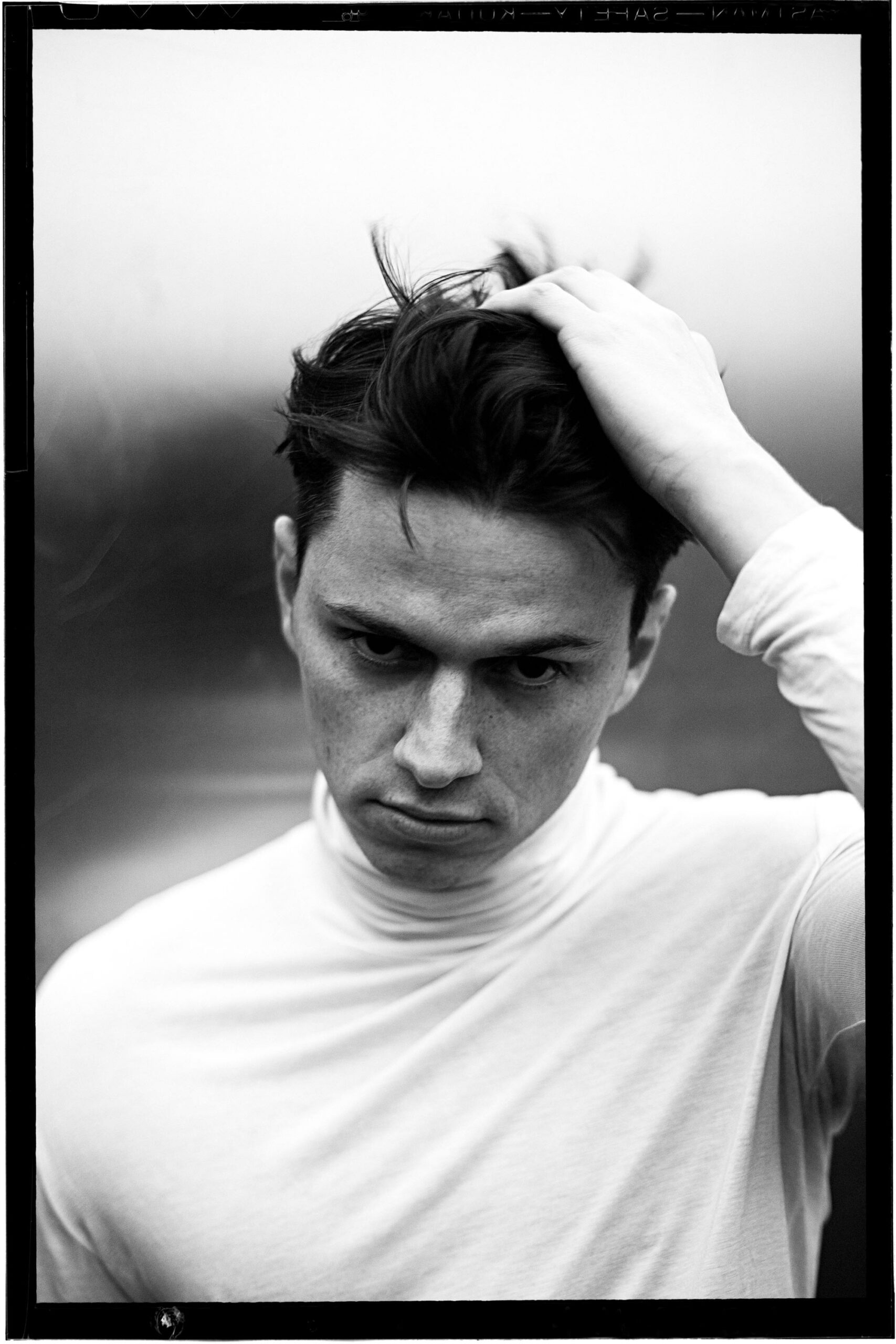

Mit seinem Debütalbum »Der Assistent« stellt sich »Fotos«-Frontmann Tom Hessler nun auch als Solokünstler vor. Die Platte ist für den 39-Jährigen der bisher größte Akt von Selbstfürsorge. Denn erstens hat er mit seinem groovigen Dub-Sound genau die Musik erschaffen, die er selbst immer hören wollte. Und zweitens verarbeitet er damit eine Zeit, die zu den dunkelsten seines Lebens gehört. Ein Gespräch über die Bürde der Pubertät, eine Messerattacke auf sich selbst und die Sorge, aus finanzieller Not Stadionrock-taugliche Musik machen zu müssen.

28. April 2023 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Niklas Soestmeyer

„Die schönste Sprache der Welt ist ein Lächeln“, „Warte nicht auf große Wunder, sonst verpasst Du die kleinen“, „Vergiss nicht, glücklich zu sein“ – es ist scheinbar ein beliebter Trend geworden, die eigene Wohnung mit motivierenden Holz- oder Metallschildchen zu dekorieren, vor allem, wenn sie in Vintage-Optik und mit schwungvoller Handschrift gestaltet sind.

Was für die einen die spießbürgerliche Krone des Kitsch, ist für die anderen ein willkommener Stimmungsheber – und vielleicht sogar ein notwendiger. Denn vielen Menschen fällt es gar nicht so leicht, mit einem gewissen Grundoptimismus durchs Leben zu gehen und sich um die Gesundheit der eigenen Seele zu kümmern. Und so ist es – ganz egal, ob pro oder contra Motivationsschild – für uns alle nicht das Schlechteste, hin und wieder ein kleines bisschen Selbstfürsorge zu betreiben.

Das gilt auch für den 39-jährigen Musiker und Produzenten Tom Hessler. Seit fast zwei Jahrzehnten ist er Frontmann der Hamburger Indie-Band „Fotos“, gerade hat er unter dem Namen „Der Assistent“ sein erstes und gleichnamiges Soloalbum veröffentlicht. Und diese Platte, das darf man so sagen, ist in Toms Leben nicht weniger als der bisher größte Akt von Selfcare – musikalisch wie privat.

Denn erstens hat sich Tom mit seinem kuscheligen Dub-Sound, in dem er feine Jazzelemente mit unaufdringlichen Elektrobeats und entspannten Retromelodien mischt, den großen Traum erfüllt, genau die Musik zu machen, die er selbst am liebsten hören würde – insbesondere, wenn er zuhause auf dem Sofa liegt und die Gedanken kreisen lässt. Und zweitens, und das ist vielleicht der noch viel wichtigere Aspekt, verarbeitet „Der Assistent“ mit diesem Album eine Zeit, die zu den dunkelsten seines Lebens gehörte, wie er uns im Interview verraten wird.

Wer sich über die Jahre ein bisschen mit den „Fotos“ beschäftigt hat, für den dürfte es keine Neuigkeit sein, dass Tom Hessler ein richtig guter Musiker und Texteschreiber ist. Trotzdem lohnt auch für diese Menschen ein akustischer Blick in das Soloalbum, denn diese Platte – und damit wollen wir uns weder anbiedern noch in irgendeiner Form übertreiben – ist einfach verdammt gut. Oder besser gesagt: tut verdammt gut. Und das einerseits, weil sie uns Hörer:innen auf der Textebene von vorne bis hinten das Gefühl gibt, sie in der Tiefe ihres Herzens zu verstehen. Und andererseits, weil sie uns musikalisch in eine große Portion Zuckerwatte packt, ohne dabei jemals ins Kitschige oder Oberflächliche abzudriften.

In einem Akt großer kulinarischer Selbstfürsorge haben wir Tom Hessler vor kurzem in seiner Berliner Wohnung zum Interview bei Kaffee und Sahnetorte getroffen. Ein Schild mit Motivationsspruch haben wir dort übrigens nicht entdeckt.

»Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ein großes Interesse daran haben, noch mal jung zu sein.«

MYP Magazine:

Tom, vor einigen Monaten hast Du auf Instagram ein Kinderfoto von Dir gepostet, dazu folgenden Hinweis: „Der Assistent hat gut lachen: Nach einem mysteriösen Kuraufenthalt kehrt er auffällig erholt zurück ins digitale Rampenlicht. Seine vierte Singleauskopplung ist eine demütige Verneigung vor den Filmmusik-Meistern der siebziger und achtziger Jahre.“ Bist Du jemand, der gerne in der eigenen Vergangenheit schwelgt?

Tom Hessler: (lacht)

Dieses Foto ist mir begegnet, als ich letztes Jahr zu Besuch bei meiner Familie in Bayern war. Ich fand es lustig, das auf Insta zu posten, denn das Bild hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Cover meines neuen Albums. Daraus habe ich die Story gesponnen, dass ich einen verjüngenden Kuraufenthalt hinter mir habe.

Generell gehöre ich aber nicht zu den Leuten, die ein großes Interesse daran haben, noch mal jung zu sein. Meine Kindheit und Jugend waren alles andere als die Highlights meines Lebens. Ich war immer ein sehr introvertierter Junge und fand es irgendwie bedrückend, auf einem bayerischen Dorf aufzuwachsen. Und auch später auf dem Gymnasium habe ich nie zu den coolen, sportinteressierten Zeitgenossen gehört. Vielmehr war ich ein Sensibelchen mit Nerd-Interessen, dem es schwerfiel, sich da einzugliedern. Alles in allem war das eine unangenehme Lebenszeit. Wenn ich heute Kinderfotos von mir sehe, denke ich daher immer: Wie gut, dass das vorbei ist.

»Mein kleiner Finger war hin. Wenn man professionell Musik macht, ist das eine ziemlich harte Diagnose.«

MYP Magazine:

Dein Debütalbum „Der Assistent“ ist ebenfalls in einer schwierigen Zeit Deines Lebens entstanden. Dürfen wir fragen, was genau passiert ist?

Tom Hessler:

Klar! Ist doch schön, wenn man was zu erzählen hat und nicht nur den Pressetext runterrockt. Passiert ist Folgendes: Mitte 2020 habe ich mir selbst – in einem Anflug von Wahnsinn – mit einem Messer eine schwere Handverletzung zugefügt, nachdem sich meine Freundin nach elf Jahren von mir getrennt hatte. Was folgte, war nicht nur emotional eine katastrophale Zeit, sondern auch körperlich. Ich musste mich mehreren OPs unterziehen, hatte wahnsinnige Schmerzen und musste über Monate zur Ergotherapie. Doch weder die Operationen noch die Krankengymnastik haben am Ende etwas gebracht. Mein kleiner Finger war hin und damit die vollständige Funktionsfähigkeit meiner Hand nicht mehr herzustellen. Wenn man professionell Musik macht, ist das eine ziemlich harte Diagnose. Und on top kam in meinem Fall noch ein extremes Einsamkeitsgefühl dazu, mitten im Corona-Winter in Berlin. Das war wirklich keine gute Zeit. Das Einzige, was mir blieb, war die Idee, eine sehr traurige und reflektierende Platte über das alles zu schreiben – die aber erst mal niemand haben wollte…

»Das, was man in extremen Trauer- und Umbruchphasen fabriziert, ist selten etwas, mit dem man sich später noch identifizieren will.«

MYP Magazine:

Inwiefern?

Tom Hessler:

Ich hatte mein Debütalbum ursprünglich ganz anders angelegt, vor allem die Musik war viel poppiger. Doch dieses Konzept fiel bei etlichen Labels durch, ich kassierte nur Absagen. Das brachte mich zu der Erkenntnis, das Ganze noch mal grundsätzlich zu überdenken. Natürlich hätte ich das Album auch einfach so rausbringen können. Aber ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben wichtig sein könnte, eine Ehrenrunde zu drehen und erneut in mich zu gehen. Denn das, was man in extremen Trauer- und Umbruchphasen fabriziert, ist selten etwas, mit dem man sich später noch identifizieren will.

Zuallererst habe ich den Song „W“ überarbeitet und da eine Art Bruch reingebracht – ein Dementi, das durch die Luftigkeit in der Musik auf der einen Seite und die schweren Texte auf der anderen Seite entsteht. Damit hatte ich plötzlich eine Vision vor Augen, wie auch der Rest der Platte klingen könnte. Und so habe ich nicht nur alle neuen, sondern auch die bereits existierenden Songs durch den Dub-Wolf gejagt. Das war genau das, was der Platte gefehlt hatte…

MYP Magazine:

… und womit Du dich auch sehr stark vom „Fotos“-Sound löst.

Tom Hessler:

Na, Gott sei Dank! Ich dachte immer: Wenn ich mal eine Soloplatte mache, dann will ich gerne raus aus diesem „Fotos“-Ding – nicht nur, weil mir das musikalisch guttut. Wenn man Teil einer Band wie „Fotos“ ist, die gleich zu Beginn einem riesigen Hype ausgesetzt war, der sich aber nie kommerziell erfüllt hat, gilt man in der Musikbranche mehr oder weniger als verbrannt. Entweder, man ist Bono, der seine goldene Zeit hatte und dafür von der Masse geliebt wird. Oder man schafft es eben nicht und ist der, bei dem alle denken: „Oh Gott, das ist der Typ, der 2006 mal dieses „Giganten“ gesungen hat. Lass mich damit bloß in Ruhe!“

»Das Letzte, was ich machen will, ist eine kommerzielle, Stadionrock-taugliche Version von mir selbst zu erschaffen.«

MYP Magazine:

Hey, nichts gegen die erste „Fotos“-Platte!

Tom Hessler: (lacht)

Nein, natürlich nicht. Trotzdem wollte ich mich persönlich davon schon seit vielen Jahren emanzipieren. Aber mir war immer klar: Das Letzte, was ich machen will, ist eine kommerzielle, Stadionrock-taugliche Version von mir selbst zu erschaffen und mit Songs von etablierten Hitschreiber:innen noch mal Karriere zu machen – und das am besten noch unter meinem Klarnamen: „Tom Hessler macht jetzt erdigen Rock für alle.“ So etwas kann ich einfach nicht, auch wenn ich ein paar Mal darüber nachgedacht habe. Aber ich persönlich habe es am Ende immer bereut, wenn ich in meiner „Karriere“ solche Gedanken zugelassen habe. Stattdessen hat sich mir der Satz eines Freundes eingebrannt, der bereits vor vielen Jahren meinte: „Mach doch mal was, was du dir selbst anhören würdest.“

»Die Frage ist nicht, was mich am meisten inspiriert hat in dieser Zeit. Sondern, was mir am meisten Trost gespendet hat.«

MYP Magazine:

Was hörst Du dir selbst denn so an? Welche Musik hat Dich zu Deinem Soloalbum inspiriert?

Tom Hessler:

Tatsächlich gab es dieses eine Album, das ich 2020 ständig gehört habe, als ich in einer Art Notfall-Modus war und nicht wusste, wie ich mir helfen sollte – im dunklen Dezember ganz allein zuhause sitzend, mit dieser halb aufgeschnittenen Hand und all den Schmerzen. In dieser Zeit habe ich oft nichts anderes getan, als stundenlang die „The Keyboard King“-Platte von Jackie Mittoo zu lauschen, jenem legendären Keyboard-King des ebenso legendären Plattenlabels Studio One. Auf dem Album gibt es einen Song, der mich total mitnimmt: „You’ll never find“. Jackie Mittoo spielt da eine Hammondorgel als Fundament, darunter liegen ein paar weiche, leichte Dub-Grooves und ab und zu kommt eine zarte Stimme angeflogen und verschwindet wieder. Zu diesem Song habe ich immer wieder ganz allein in meiner Wohnung geschwoft. Und auf genau diese emotionalen Momente habe ich mich beim Schreiben meines eigenen Albums besonnen. Die Frage ist daher nicht, was mich am meisten inspiriert hat in dieser Zeit. Sondern, was mir am meisten Trost gespendet hat. Und das war definitiv dieses Lied.

»Für mich ist Musik immer der letzte Zufluchtsort.«

MYP Magazine:

Man unterschätzt doch allzu oft, welches Trostpotenzial Musik haben kann.

Tom Hessler:

Ich unterschätze das nicht. Für mich ist das der Grund, warum ich überhaupt Musik mache. Denn in meiner dunkelsten Zeit vor dieser dunkelsten Zeit, also während meiner Pubertät auf dem Dorf, da hat Musik das für mich zum ersten Mal geleistet und lässt mich seither nicht mehr los. Für mich ist Musik immer der letzte Zufluchtsort, in den ich mich fallen lassen kann, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Und das ist auch der Grund, warum ich mein Leben der Musik widme, denn damit kann ich anderen genau das zurückgeben, was ich selbst dadurch erfahren darf.

»Je mehr Zeit und Aufmerksamkeit den Menschen genommen wird, desto weniger aufnahmefähig sind sie für die guten Dinge.«

MYP Magazine:

Auch dieses Zurückgeben ist Dir bereits mit etlichen „Fotos“-Songs gelungen – wir hoffen, Du kannst das Kompliment annehmen.

Tom Hessler:

Vielen Dank! Aber egal, ob es um „Fotos“, „Der Assistent“ oder andere Künstler:innen geht: Für uns alle wird es nicht einfacher, unsere Musik in die Welt hinauszutragen, denn der Umgang mit Kunst oder künstlerischem Schaffen hat sich mit den Jahren grundlegend verändert. Heute buhlen im Wesentlichen große Tech-Konzerne um die Zeit und Aufmerksamkeit der Menschen, um damit schnell viel Geld zu verdienen. Und je mehr Zeit und Aufmerksamkeit den Menschen genommen wird, desto weniger aufnahmefähig sind sie für die guten Dinge: für gute Fotografie, gute Musik, gute Filme – oder kurz gesagt für alles, was ein bisschen langsamer erzählt ist und mehr Muse braucht. Großen Namen wie Bob Dylan oder den Rolling Stones fällt es da natürlich einfacher, die Leute bei sich zu halten. Aber Künstler:innen, die nicht diesen Bekanntheitsgrad haben und trotzdem gute, ernsthafte Musik machen, rennen da mehr oder weniger gegen die Wand.

MYP Magazine:

Apropos gute Musik: Was genau hat Dich musikalisch am Dub gereizt?

Tom Hessler:

Man muss wissen: Dub wurde in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren in Jamaika erfunden. Damals gab es Block-Partys, mit fetten Soundsystemen. Die eher poppigen, radiotauglichen Reggae-Produktionen jener Zeit waren für diese Partys allerdings eher unpassend. Dub-Legenden wie King Tubby und Lee „Scratch“ Perry haben daher einfach die existierenden Reggae-Bänder genommen und das alles deutlich dancier und trippier abgemischt. Diese simplen, aber effektiven psychedelischen Klangbearbeitungs-Ideen, die damals entwickelt wurden, sind bis heute fresh geblieben – und holen mich total ab.

»Das Letzte, was ich sein will, ist ein mittelalter, weißer, aus Bayern stammender Musiker, der jetzt irgendwie Dub-Reggae macht.«

MYP Magazine:

Deinem Kollegen Peter Fox wurde letztes Jahr kulturelle Aneignung vorgeworfen, nachdem er in seinem Song „Zukunft Pink“ Beats benutzt hatte, die aus dem afrikanischen Genre Amapiano stammen. Hattest Du Sorge, Dich mit Deinem neuen Album ebenfalls angreifbar zu machen?

Tom Hessler:

Auf jeden Fall. Ich habe mich mit dieser Thematik sehr intensiv auseinandergesetzt, denn das Letzte, was ich sein will, ist ein mittelalter, weißer, aus Bayern stammender Musiker, der jetzt irgendwie Dub-Reggae macht. Aus diesem Grund habe ich mich erstens sehr langsam und vorsichtig jenen Tools genähert, die in der Dub-Musik verwendet werden. Und zweitens war es mir immer wichtig, mit meinem eigenen Sound sowie der Art, wie ich mit Musik umgehe, ein entsprechendes Gegengewicht zu schaffen. Ganz am Ende erst habe ich mich tatsächlich getraut, diese Reggae-Offbeats auf den Keyboards einzubinden, weil ich lange dachte, das dürfe man auf keinen Fall. Doch als ich diese Technik bei „W“ angewendet habe, hat es plötzlich klick gemacht, und ich wusste: Fuck, genau das hat es gebraucht.

In meinem speziellen Fall denke ich daher, es ist okay. Der Dub in meinen Songs ist in erster Linie ein Groove-Element, das wie ein Zitat funktioniert. Das Dubbing ist – ohne die performativen Inhalte jamaikanischer Roots- und Rastafari-Culture – vor allem eine Produktionstechnik. Es geht hier um den Prozess, Einzelspuren bestehender Produktionen mit gewissen Studio-Tricks umzugestalten und dadurch neue Horizonte zu öffnen. Und das ist erst mal Creative Commons, wie es so schön heißt.

»Musik kann im besten Fall etwas bedeuten. Zumindest mehr als einfach nur massives Frequenz-Massaker aus KissFM.«

MYP Magazine:

Der Song „W“ wurde auf Spotify schon über 130.000 Mal gespielt, Du scheinst damit einen gewissen Nerv zu treffen. Wie geht es Dir damit?

Tom Hessler:

130.000 Plays sind nicht viel. 130 Millionen sind viel auf Spotify. 130.000 Mal gespielt entspricht in dem Fall etwa 200 Euro Einnahmen, denn Spotify vergütet all jene Plays noch schlechter, die im sogenannten „Discovery-Mode“ generiert werden – also Musik, die dir Spotify auf Basis deiner individuellen und algorithmisch erfassten Hörgewohnheiten automatisch kredenzt. Wenn meine Musik dagegen im Radio läuft, erhalte ich pro gespielten Song Geld von der GEMA, da meine Arbeit kommerziell genutzt wird. Würde ein Radiosender so funktionieren wie Spotify, würde er einen Teil meiner Einnahmen zurückverlangen – mit dem Argument, dass ich durch häufigere Plays ja ein breiteres Publikum erreichen würde. Gleichzeitig erhalte ich selbst aber nichts dafür, dass der Sender Geld mit Werbung oder aus Rundfunkbeiträgen verdient. Als Monopolist kann Spotify die Regeln selbst gestalten.

MYP Magazine:

Ok, davon kann man sich nichts kaufen.

Tom Hessler:

Doch, doch! Für 200 Euro kann man ein Drittel der Miete zahlen in einer nicht ganz so teuren Wohnung. Aber ich will darüber gar nicht nachdenken, das macht mir nur noch mehr Angst. Ich kenne die Situationen allzu gut, in denen man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Oder in denen man sich fragt, ob man beim Arbeitsamt nicht doch eine Umschulung beantragen sollte. Solche Gedanken tun weh, vor allem, wenn Musik das Heiligste ist, was man im Leben hat – und man versucht, diese Musik vor jeder Form von Kommerzialisierung zu beschützen. Denn genau darum geht’s ja: Musik kann im besten Fall etwas bedeuten. Zumindest mehr als einfach nur massives Frequenz-Massaker aus KissFM, während man im Uber sitzt.

»Für mich war es am schwierigsten, nicht selbstmitleidig zu sein.«

MYP Magazine:

Würde Deine Musik nichts bedeuten, wärst Du vor Kurzem kaum bei den geschätzten Kolleg:innen von „Radio 1“ zu Gast gewesen, wo Du ausführlich Dein neues Album vorstellen durftest. In der Anmoderation zum Interview sagte die Moderatorin über Deine Platte: „Ich habe eine Welt betreten, die aus Melancholie und Einsamkeit ein ganz, ganz eigenes Gefühl kreiert und einen Soundtrack macht. […] Das ist sehr, sehr besondere Musik.“ War genau das Deine Intention?

Tom Hessler:

Dass sie das so beschrieben hat, hat mich sehr berührt. Und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf. Aber wie gut so etwas am Ende gelingt, kann man sich als Musiker nicht wirklich vornehmen. Interessanterweise passt die Beschreibung auch gut zu dem, was während des Arbeitsprozesses passiert ist: Denn für mich war es am schwierigsten, beim Schreiben nicht selbstmitleidig zu sein. Das war ich schon viel zu oft in meinen „Fotos“-Songs, wenn ich mal wieder versucht habe, meine narzisstischen Leiden zu vertonen. Diesmal ging es aber vielmehr darum, mir selbst zuzuhören und meine eigenen Gefühle wahrzunehmen, um daraus einen ganz persönlichen Sound zu kreieren.

»Der Text kann genauso gut bedeuten, dass man einfach nur zu wenig Sport macht. Oder zu viel säuft. Oder ständig mit jemanden ins Bett geht, der nicht gut für einen ist.«

MYP Magazine:

Im Song „W“ sprichst Du auf Textseite von Selbstverletzung und mangelnder Selbstfürsorge, musikalisch packst Du dieses schwere Thema dagegen in Zuckerwatte. Ist das für Dich eine besondere Form, um Deine Messerattacke auf Dich selbst zu verarbeiten?

Tom Hessler:

Nein. Als ich den Text geschrieben habe, wollte ich mich etwas ganz anderem nähern – nämlich meiner Wut. Ich habe super lange gebraucht, um überhaupt herauszufinden, dass ich wütend bin, weil ich das immer so arg in mich hineingefressen habe. Diese Wut hat ihren Ursprung in entscheidenden Phasen meiner Kindheit und Jugend, in denen ich das Gefühl hatte, nicht gesehen oder gehört zu werden. Dass sich diese Wut am Ende auch gegen mich selbst richtet, war eine logische Konsequenz, die eher zufällig zu den eher allgemein gehaltenen Lyrics passt. Der Text kann genauso gut bedeuten, dass man einfach nur zu wenig Sport macht. Oder zu viel säuft. Oder ständig mit jemanden ins Bett geht, der nicht gut für einen ist. Um all das geht es in dem Lied.

Trotzdem habe ich gemerkt: Wenn man dieses Thema so direkt adressiert, finden viele Leute das immer noch ganz schön cringe – das ist einfach etwas, das einem ganz schön nahegehen kann. Selbst bei mir persönlich konnte ich diesen Text überhaupt erst durchbekommen, als die Musik dieses Lässige und Chillige bekommen hat. (singt die Zeile „Ich war nicht gut zu mir“) Das ist so soulig und berührend leicht!

»Ich wollte einfach nicht verraten, worum es inhaltlich geht, bevor man nicht die Musik gehört hat.«

MYP Magazine:

Warum hast Du den Songtitel codiert, indem Du dem Weh das e und h gestohlen hast?

Tom Hessler:

Die Musik sollte ein Gegengewicht schaffen zu der Schwere des Textes. Und das Gleiche ist dem Titel passiert. Ich wollte nicht verraten, worum es inhaltlich geht, bevor man nicht die Musik gehört hat. Es ist ja auch wirklich lustig, man sieht den Buchstaben und denkt sich: Hä?! Und dann geht das Lied los, irgendeiner singt „W“ und man weiß überhaupt nicht, was hier passiert – bis die erste Zeile kommt, bei der es dann plötzlich um heftigen Stoff geht.

MYP Magazine:

In dem Video zum Song „W“ erweiterst Du den Weh-Begriff teils auf lustige, teils auf sarkastische, teils auf nachdenkliche Art und Weise: Wadenkrampf, Work-Life-Balance, Warteschlange, Wutbürger, Waffenlieferung.

Tom Hessler: (lacht)

Das war nicht meine Idee, sondern die des genialen Regisseurs Christopher Marquez, der mit dem Video eine zusätzliche Polarisierungsebene eingezogen hat. Es gibt Menschen in meinem Umfeld, die den Song wirklich sehr berührend finden und eigentlich mit Ironie recht gut umgehen können, aber sich in dem Fall nicht sicher waren, ob das Video nicht viel zu distanziert ist zum eigentlichen Thema. Aber ich finde, der Clip hat genau die richtige Balance aus Schwere und Leichtigkeit.

»Wenn ich an damals zurückdenke, sehe ich braunes Eichen-Furnier und Flokati-Teppiche.«

MYP Magazine:

Dein Album erinnert mit seinem dahinplätschernden Sound ein wenig an die Gemütlichkeit und Spießigkeit der alten Bundesrepublik. Was hat Dich als Kind und Jugendlicher popkulturell geprägt? Mit welchen Filmen, Serien und mit welcher Musik bist Du aufgewachsen?

Tom Hessler:

Als ich klein war, gab es im Fernsehen nur drei Kanäle und nachmittags irgendwie zwei, drei Formate. Wenn ich an damals zurückdenke, sehe ich braunes Eichen-Furnier und Flokati-Teppiche. Und ich erinnere mich an Serien wie „Wickie und die starken Männer“ oder „Es war einmal das Leben“ – und natürlich ganz viel Easy-Listening-Library-Musik.

MYP Magazine:

Und James Last.

Tom Hessler:

Ja, den gab es auf jeden Fall auch. Ich finde, gerade deshalb funktionieren auch meine Dub-Reggae-Zitate so gut, weil ihnen diese verbrämten Library-Harmonien entgegengesetzt werden – wodurch klar ist, dass da keiner ernsthaft Reggae-Musik machen will. Die ganze Klangwelt ist super assoziativ und erinnert an einen trippy Traum, aus dem man plötzlich erwacht und sich denkt: What the fuck?!

MYP Magazine:

In den letzten Jahren haben unzählige TV- und Streaming-Formate die siebziger und achtziger Jahre wiederaufleben lassen. Gibt es zurzeit Filme oder Serien, bei denen Du dich in Deiner eigenen Nostalgie emotional abgeholt fühlst?

Tom Hessler:

Ja, aber keine neuen. Ich schaue gerade zum wiederholten Mal „Kir Royal“ und „Monaco Franze“. Diese Serien von Helmut Dietl beziehungsweise Patrick Süskind von Anfang, Mitte der Achtziger sind einfach richtig gut und irgendwie immer noch aktuell, denn dort werden Themen behandelt, die uns auch heute noch als Gesellschaft lähmen und belasten.

»Es wäre für mich ein großer Fortschritt, wenn ich gewisse Graustufen zulassen würde.«

MYP Magazine:

Du hast Dich in den letzten Jahren in Deinen Texten – auch bei Fotos – immer wieder mit existenziellen Fragen auseinandergesetzt. Zum Beispiel in der Bridge von „Melodie des Todes“:

Wer weiß schon, dass er glücklich ist?

Ob Liebe stärker als das Sterben ist?

Vergangenheit nicht mal vergangen ist?

Ich weiß, dass du mich nie vergisst

Auch auf Deinem Soloalbum stellst Du solche Fragen, etwa im Song „Mann ohne Vergangenheit“, in dem Du fragst: „Wer bin ich?“ Hast Du darauf im Laufe der Jahre eine Antwort gefunden, vielleicht sogar mit dieser Platte?

Tom Hessler:

Ich habe keine Ahnung, ob man jemals wirklich weiß, wer man ist. Mir würde es schon reichen, wenn ich nicht jedes Mal, wenn ich eine neue Platte herausgebracht habe, wieder alles komplett in Frage stellen würde. Und es wäre für mich auch ein großer Fortschritt, wenn ich gewisse Graustufen zulassen würde, im Sinne von: Ja, okay, das war sicherlich nicht großartig. Aber vielleicht war es auch nicht scheiße und in Ansätzen gut. Ich habe in solchen Situationen viel zu oft die Kettensäge oder das Beil angelegt. Allein der Satz „Es hat nicht funktioniert“, was heißt das denn überhaupt? Dass ich gescheitert bin, weil ich keinen Grammy bekommen habe? Ich habe so oft in meinem Leben die Dinge einfach über den Haufen geworfen und alles damit noch schlimmer gemacht. Dementsprechend ist die Tatsache, dass ich mit meinem Soloalbum eine freiwillige Ehrenrunde gedreht habe, ein riesiger Schritt für mich – mal ganz davon abgesehen, dass ich überglücklich bin mit dem Endergebnis. Diese Erfahrung kann ich definitiv mitnehmen für das nächste Mal, wenn ich mir mit etwas nicht sicher bin oder das Gefühl habe, Ablehnung zu erfahren. Oder wenn ich mir Fragen stelle wie: Will ich das? Wer bin ich eigentlich?

Ich glaube, mittlerweile habe ich gelernt, in diesen Momenten einfach zu sagen: Lass dir doch noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Luft. Wenn du es jetzt noch nicht weißt, weißt du es sicher irgendwann anders. Es muss nicht jetzt entschieden werden.

»Ich habe mich fast mein gesamtes Leben lang an der Frage aufgehängt, was die Leute sagen.«

MYP Magazine:

In „Das süße Leben“, dem letzten Track des Albums, schaust Du sehr weit nach vorne, genauer gesagt auf Deinen Lebensabend…

Tom Hessler:

Nein, zum vermeintlichen Ende des Assistenten. Das ist eine Filmszene! Man sieht da richtig, wie die Kamera rauszoomt und der Assistent im Treibsand versinkt. Und man denkt sich: Ist das jetzt wirklich das Ende des Assistenten? Oder kommt er nochmal wieder?

MYP Magazine:

Du singst:

Am Ende bin ich körperlos,

ich weiß, dass mir die Stunde schlägt,

doch es hat sich gelohnt

Dazu hören wir ein sanftes Meeresrauschen, zu dem man auch verdammt gut einschlafen könnte, wenn man nachts mal wieder wachliegt. Ist dieses Album am Ende für Dich der bisher größte Akt von Selbstfürsorge in Deinem bisherigen Leben?

Tom Hessler: (lächelt)

Ja, das kann man tatsächlich so sagen, wenn man mal von dem enormen finanziellen Risiko absieht, das ich mit der Realisation dieser Platte eingegangen bin. Aber dass ich überhaupt den Mut habe, mir das zu gönnen und dabei einfach zu sagen: Es sind doch eh verrückte Zeiten, wer weiß schon, wie lange man so etwas noch machen kann, also warum nicht noch mal sich gönnen? Das für mich selbst zu formulieren und alles andere hintanzustellen, war mir einfach wichtig. Ich habe mich fast mein gesamtes Leben lang an der Frage aufgehängt, was die Leute sagen. Oder warum ich nicht die Aufmerksamkeit bekomme, die anderen Künstler:innen zuteilwird. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, ich mache das wirklich für mich.

»Dieser Assistent ist jetzt dein Begleiter, er macht es möglich, dass du frei agieren kannst.«

MYP Magazine:

Bleibt zum Schluss die Frage, was eigentlich hinter dem Namen „Der Assistent“ steckt.

Tom Hessler:

Aus Therapieprozessen kennt man es vielleicht, dass man manchmal unbewusst einen guten Gedanken hat und den beiläufig im Gespräch formuliert. Wenn die Therapeutin oder der Therapeut dann direkt nachhakt und fragt, woher das gerade kam, ist es oft so, dass man absolut blank ist und keine Ahnung hat. Mit dem Namen „Der Assistent“ war das ähnlich. Ich glaube, da wollte mir mein Unterbewusstsein etwas sagen. Und zwar: Du brauchst hier gerade einen eigenen Assistenten, der das Problem wirklich löst und dir hilft, einen neuen Kanal zu öffnen. Einen Assistenten, der dich dabei unterstützt, diese Musik zu machen, auf die du einfach gerade Lust hast. Egal, wo du herkommst. Egal, welche Musik du vorher gemacht hast. Und egal, was die Leute sagen und denken. Dieser Assistent ist jetzt dein Begleiter, er macht es möglich, dass du frei agieren kannst. Ich finde, das ist ein wunderbarer Gedanke.

Mehr von und über Der Assistent:

Interview und Text: Jonas Meyer

Fotografie: Niklas Soestmeyer

Simon Morzé

Interview — Simon Morzé

»Dieser Film schafft es, dass man intensiv über seine eigene Familie nachdenkt«

Das Drama »Der Fuchs« erzählt die wahre Geschichte von Franz Streitberger, Jahrgang 1917, der als Kind an einen reichen Bauern verkauft wurde und sich als Soldat im Zweiten Weltkrieg rührend um einen verletzten Fuchswelpen kümmert. In der Hauptrolle des bewegenden Films ist der 27-jährige Simon Morzé zu sehen. Mit seinem einfühlsamen, nahbaren und mitreißenden Spiel hat er in Österreich bereits 120.000 Menschen ins Kino gelockt, nun ist der Film auch in Deutschland gestartet. Ein Interview über Füchse am Set, die Kraft von Vergebung und unzählige Kinderschicksale, die heute weitestgehend in Vergessenheit geraten sind.

15. April 2023 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Steven Lüdtke

Kindersklaven mitten in Europa? Gibt’s nicht! Doch, gibt es – beziehungsweise gab es, etwa im Alpenraum und keine hundert Jahre her. War eine Familie in wirtschaftliche Not geraten, kam es immer wieder vor, dass sie eines oder mehrere ihrer Kinder weggeben musste, wenn sie diese nicht mehr ernähren konnte.

Die sogenannten Annehmkinder – auch Ziehkinder genannt – landeten meist bei reichen Bauern in der Umgebung. Diese konnten ihnen zwar eine warme Mahlzeit und ein Dach über dem Kopf bieten, aber sie ließen die Minderjährigen auch oft unter härtesten Bedingungen schuften. Dabei erlitten die Kinder nicht nur massiven körperlichen Missbrauch, sondern auch schwerste psychische Traumata.

Eines dieser Annehmkinder war Franz Streitberger, Jahrgang 1917, aus dem österreichischen Pinzgau, einer landwirtschaftlich geprägten Region im heutigen Bundesland Salzburg. Franz war das jüngste Kind einer 13-köpfigen, bitterarmen Bergbauernfamilie, die – zusätzlich zu ihrer ohnehin schon prekären Lage – mit der wirtschaftlichen Not in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zu kämpfen hatte. Wie in vielen anderen Regionen Österreichs herrschten damals auch im Pinzgau Arbeitslosigkeit, Elend und Hunger – und die Streitberges wussten nicht mehr, wie sie ihre zehn Kinder durchbringen sollten. So wurde der kleine Franz im Alter von nur sieben Jahren weggegeben, seine Familie sah er nie wieder.

Die wahre Geschichte von Franz Streitberger hat sein Urenkel, Regisseur Adrian Goiginger, nun verfilmt. Im Drama „Der Fuchs“, das Mitte Januar in den österreichischen Kinos gestartet ist und seit dem 13. April auch in Deutschland läuft, zeichnet er das Leben seines Urgroßvaters nach:

Mitte der 1930er Jahre meldet sich Franz freiwillig beim Österreichischen Bundesheer und dient dort als Motorradkurier. Nach dem „Anschluss“ an das Deutsche Reich wird er in die Wehrmacht eingegliedert und zu Beginn des Zweiten Weltkriegs an der Westfront stationiert. Dort findet der introvertierte junge Soldat einen verwundeten Fuchswelpen, den er wie sein eigenes Kind versorgt und mit in das besetzte Frankreich nimmt. Durch diese sonderbare Freundschaft mit dem Tier holt ihn seine eigene Vergangenheit als verstoßener Bergbauernsohn langsam ein, vor der er fast sein ganzes Leben lang davongelaufen ist.

Verkörpert wird der fiktionale Franz Streitberger von Simon Morzé. Der vielfach ausgezeichnete Wiener Schauspieler hat sich monatelang auf die Rolle vorbereitet und beschreibt mit seiner einfühlsamen, nahbaren und mitreißenden Darstellung den vorläufigen Höhepunkt seiner noch jungen schauspielerischen Karriere. Wer den Film gesehen hat, weiß, dass das keine Übertreibung ist. Und gesehen haben ihn viele: 120.000 Menschen in den ersten zwölf Wochen, für die Kinolandschaft in Österreich eine beachtliche Zahl.

Doch nicht nur das. Der Film habe auch endlich eine Debatte über ein Thema in Gang gesetzt, das in der österreichischen Gesellschaft bisher kaum diskutiert worden sei: die tragische Geschichte der Annehmkinder, die zu Tausenden von ihren Familien getrennt wurden – oder vielleicht zu Zehntausenden, genaue Zahlen gebe es nicht. So jedenfalls berichtet es Historiker Rudolf Leo, der die Dreharbeiten wissenschaftlich begleitet hat. Er sagt, „Der Fuchs“ sorge aktuell in Österreich dafür, dass viele Menschen angefangen hätten, Ahnenforschung zu betreiben. Sie wollten herausfinden, ob es auch in ihrer Familie ein solches Schicksal gegeben habe. Eine Suche, die nicht selten zur Neubetrachtung der eigenen Identität führe.

Auch für Hauptdarsteller Simon Morzé hat der Film eine neue Perspektive auf die eigene Familiengeschichte eröffnet, wie er uns im folgenden Gespräch erzählen wird. Mitte Februar haben wir den 27-Jährigen in Berlin zum Interview und Fotoshooting getroffen.

»Für mich war es goldwert, den realen Franz auf diesem Wege kennenzulernen.«

MYP Magazine:

Simon, Du bist für den Film „Der Fuchs“ in die Rolle des Urgroßvaters von Regisseur Adrian Goiginger geschlüpft. Was weißt Du über das Leben des realen Franz Streitberger?

Simon Morzé:

Franz wurde am 2. April 1917 geboren und musste schon von klein auf – wie seine zehn Geschwister – auf dem Hof der Eltern mitarbeiten. Das war für die damalige Zeit zwar nichts Ungewöhnliches, aber für so einen kleinen Jungen dennoch ein überaus karges und brutales Umfeld, in dem er aufgewachsen ist. Da die Familie Franz kaum ernähren konnte, entschied sich sein Vater dazu, ihn im Alter von sieben Jahren an einen reichen Bauern abzugeben – er hat ihn regelrecht verkauft. Bei diesem Bauern hat er den Rest seiner Kindheit und Jugend verbringen und als Knecht arbeiten müssen. Auch das war damals kein seltenes Schicksal.

Mitte der 1930er Jahre meldete sich Franz freiwillig zur Armee und kämpfte dann als Soldat im Zweiten Weltkrieg. 1940, als er an der Grenze zu Belgien stationiert war, fand er im Wald einen verletzten Fuchswelpen, den er an sich genommen hat – und von dem er sich wieder trennen musste, als er ein Jahr später an die Ostfront versetzt wurde.

MYP Magazine:

Wie hast Du dich auf diese Rolle vorbereitet?

Simon Morzé:

Da Franz Streitberger tatsächlich existiert hat, gab es sehr viel Material über ihn – unzählige Fotos, aber auch O-Töne, denn Adrian hat schon als 14-Jähriger damit begonnen, mit seinem Urgroßvater über dessen Kindheit, Jugend und die Zeit im Krieg zu sprechen. Diese Gespräche hat er von Anfang an mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Für mich war es goldwert, den realen Franz auf diesem Wege kennenzulernen. Darüber hinaus habe ich viele Tagebücher aus der damaligen Zeit gelesen und mir diverse Dokumentationen angeschaut, um mich auch dem spezifischen historischen Kontext zu nähern.

»Ich finde, diese authentische Sprache ist für die Rolle essenziell.«

MYP Magazine:

Der Urgroßvater, der 2017 verstorben ist, hat einen sehr starken österreichischen Dialekt gesprochen…

Simon Morzé: (lacht)

Das ist Pinzgauerisch, ein alter, vor allem in der Region um Salzburg gesprochener Dialekt.

MYP Magazine:

Diesen Aspekt wollte Adrian Goiginger in seinem Film ebenfalls auf die fiktionale Figur Franz Streitberger übertragen. Wie hast Du dich mit dieser Sprache vertraut gemacht?

Simon Morzé:

Ich selbst komme aus Wien, daher war mir dieser Dialekt erst mal fremd. Aus diesem Grund habe ich viereinhalb Monate auf einem Bergbauernhof im Pinzgau verbracht, um mir diese Sprache anzueignen. Ich habe einfach dort im Betrieb mitgearbeitet und mich sehr viel mit den Menschen unterhalten, dadurch habe ich am Ende ganz gut in den Dialekt hineingefunden. Es war mir wichtig, das Pinzgauerisch so gut wie möglich zu beherrschen, denn ich finde, diese authentische Sprache ist für die Rolle essenziell.

»Ich portraitiere einen Menschen, der all das erlebt hat, was wir im Film zeigen.«

MYP Magazine:

Hast Du es als Bürde empfunden, dieser realen Person durch Dein Spiel gerecht zu werden?

Simon Morzé:

Nicht als Bürde, aber als eine gewisse Verantwortung, denn ich portraitiere einen Menschen, den es tatsächlich gegeben hat und der all das erlebt hat, was wir im Film zeigen. Adrian hat mir aber gleich zu Beginn des Projekts die Angst genommen und gesagt, er könne mir zwar viel vom echten Franz erzählen, aber es sei wichtig festzuhalten, dass es hier um einen fiktionalen Film gehe – und ein gemeinsames Projekt. Das hat mir sehr geholfen und mich bestärkt.

MYP Magazine:

Wie blickst Du insgesamt auf die Zusammenarbeit mit Regisseur Adrian Goiginger?

Simon Morzé:

Für mich war die Arbeit mit Adrian die beste, die ich je hatte. Ich habe bei diesem Projekt irrsinnig viel gelernt. Das Tolle an Adrian ist, dass er für seine Filme alles gibt. Das steckt das gesamte Team an und alle gehen an ihre Grenzen. Außerdem legt er sehr viel Wert auf Proben und auf eine intensive Vorbereitung – das ist weder in Österreich noch in Deutschland selbstverständlich. Für mich als Schauspieler war das ein Traum und eine enorm wichtige Erfahrung.

»Franz habe ich immer als eine Figur gesehen, die viel mit sich zu kämpfen hat.«

MYP Magazine:

Apropos Vorbereitung: Wie hast Du deinen Franz Streitberger angelegt? Was ist das für ein Charakter?

Simon Morzé:

Franz habe ich immer als eine Figur gesehen, die sehr in sich gekehrt ist und viel mit sich zu kämpfen hat. Immerhin stecken in ihm einige unverarbeitete Traumata, die immer wieder sein Handeln bestimmen. Daher habe ich ihn als einen Charakter angelegt, der keinen oder nur sehr beschränkten Zugang zu seinen Gefühlen hat. Mit Menschen tut sich Franz sehr schwer, er hält sie auf Abstand und vertraut ihnen nicht – wegen der vielen Verletzungen, die andere Menschen ihm im Laufe seines jungen Lebens zugefügt haben. Erst der kleine Fuchs bietet ihm eine Möglichkeit, wieder zu seinen Gefühlen zu finden. Durch die Fürsorge für das Tier entdeckt er, dass er überhaupt so etwas wie Zuneigung zeigen kann.

»In dem Moment, in dem er vom Vater weggegeben wird, wird Franz zutiefst an seiner Seele verletzt.«

MYP Magazine:

Die Figur macht über den gesamten Film eine enorme emotionale Entwicklung durch. Dabei scheint Franz vor allem eine große Wut in sich zu tragen.

Simon Morzé:

In der Tat! Am Anfang des Films ist Franz ein Kind, das mit positiven Gefühlen durch seine kleine Welt geht, auch wenn das Leben auf dem Bergbauernhof hart und karg ist. Doch in dem Moment, in dem er vom Vater weggegeben wird, bricht seine kleine Welt in sich zusammen und er wird zutiefst an seiner Seele verletzt. Durch die innere Verhärtung, die er daraus entwickelt, kommt ihm der Zugang zu seinen Gefühlen fast vollständig abhanden. Das, was in seiner Seele übrigbleibt, ist Wut. Und diese Wut ist die einzige Emotion, mit der er auf seine Umwelt reagieren kann, vor allem in Stresssituationen. Nur durch den kleinen Fuchs kann er letztendlich wieder sein Herz öffnen und zurück zu einer Gefühlswelt finden, die er nur aus frühen Kindertagen kennt, bevor er vom eigenen Vater weggegeben wurde.

»Sobald ein Fuchs am Set ist, ist es nicht leicht.«

MYP Magazine:

Der kleine Fuchs ist der heimliche Hauptdarsteller des Films. Wie hast Du den Dreh mit diesem Wildtier erlebt?

Simon Morzé: (lächelt)

Sobald ein Fuchs am Set ist, ist es nicht leicht. Füchse sind sehr scheu, daher war es immer besonders wichtig, das Set so klein wie möglich zu halten und vor allem laute Geräusche zu vermeiden. Beim Dreh hat sich so gut wie alles nach dem Fuchs gerichtet. Wenn er gerade gut drauf war, haben wir sofort die Kamera gepackt und losgelegt. Und wenn er eine Pause brauchte, haben auch wir pausiert. Man kann sagen, der Fuchs hat den Ton angegeben.

»Ich dachte mir: Die Szenen mit dem Fuchs muss man eigentlich animieren, anders geht das nicht.«

MYP Magazine:

Wie bereitet man sich als Schauspieler auf die Arbeit mit einem Fuchs vor?

Simon Morzé:

Als ich das Drehbuch zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir: Die Szenen mit dem Fuchs muss man eigentlich animieren, anders geht das nicht. Das Tier muss im Film ja nicht nur die unterschiedlichsten Dinge tun, sondern wird auch noch in verschiedenen Altersstufen gezeigt. Aber Adrian ließ mich ganz trocken wissen: „Nein, das wird ein echter Fuchs sein.“ Oder besser gesagt Füchse, denn wir haben für diesen Film mit insgesamt sechs Tieren gearbeitet, mit vier Welpen und zwei großen Füchsen.

Um mit diesen scheuen Tieren von Anfang an eine enge Verbindung aufbauen zu können, habe ich sie bereits wenige Tage nach ihrer Geburt beim Tiertrainer besucht – zu einem Zeitpunkt, als ihre Augen noch geschlossen waren. Ich habe sehr viel Zeit mit ihnen verbracht, sie gefüttert, mit ihnen gespielt und bin sogar Motorrad mit ihnen gefahren. Nur so hat es für mich überhaupt funktionieren können, später am Set mit ihnen zu arbeiten und sie in mein Spiel mit einzubeziehen. Daher waren die schönsten Momente auch die Szenen mit dem jeweiligen Fuchs, denn allein für mich als Darsteller ist es ein absolutes Glücksgefühl, wenn eine komplexe Szene mit so einem Wildtier funktioniert – und man es schafft, das auch auf Kamera festzuhalten.

»Der kleine Fuchs ist vor laufender Kamera in meinen Armen eingeschlafen.«

MYP Magazine:

Apropos Glücksgefühl: Gab es andere besondere Momente, an die Du dich gerne zurückerinnerst?

Simon Morzé:

Ich muss gerade an eine Szene denken, in der Franz den verletzten Fuchs ins Sanitätszelt bringt, weil er seine Pfote verbinden lassen will. In diesem Moment ist der kleine Fuchs tatsächlich vor laufender Kamera in meinen Armen eingeschlafen. Das war ein wunderschönes Gefühl und hat so toll gepasst in dem Augenblick, daran erinnere ich mich sehr gerne zurück.

Eine weitere Szene, die mir in besonderer Erinnerung geblieben ist, ist der Moment, in dem Franz zum ersten Mal das Meer sieht. Diese Szene haben wir auf Amrum gedreht. An dem Tag hatte auch ich plötzlich das Gefühl, zum ersten Mal das Meer zu sehen, denn in den vielen Wochen davor haben wir uns fast permanent im Wald oder an der Location des besetzten Schlosses aufgehalten. Und auf einmal steht man am Strand und blickt aufs Meer. Das war ein ganz, ganz toller Moment für mich.

»Franz beschützt den Fuchs auf exakt die Art und Weise, wie er selbst als Kind hätte beschützt werden müssen.«

MYP Magazine:

Die Szene am Meer ist auch deshalb eine besondere, weil Franz dort wieder auf seinen Kameraden Anton Dillinger trifft. Ihn hatte er Tage vorher im Stich gelassen, weil er lieber den kleinen Fuchs in Sicherheit bringen wollte. Welche Bedeutung hat diese menschliche Freundschaft für den fiktionalen Franz Streitberger?

Simon Morzé:

Die Tatsache, dass Franz und Anton eine Freundschaft verbindet, ist insofern ungewöhnlich, dass Franz ja sonst keine Freundschaften zu Kameraden pflegt. Diese freundschaftliche Beziehung zu Dillinger ist nur möglich, weil Franz von ihm als der akzeptiert wird, der er ist. Er fordert von ihm weder, sich zu verändern, noch sich in irgendeiner anderen Weise zu verstellen. Dillinger lässt Franz einfach Franz sein. Ich glaube, das ist für die beiden Männer die einzige Möglichkeit, miteinander auszukommen.

Dennoch wirft Franz die Freundschaft weg – für den Fuchs. Dieses Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen zieht sich durch den ganzen Film. Er verlässt all jene, die ihm die Hand reichen. Das Wohl des Fuchses geht für ihn immer vor – als wäre das Tier sein eigenes Kind. Er beschützt sein „Fichsei“, wie er den Fuchs liebevoll auf Pinzgauerisch nennt, auf exakt die Art und Weise, wie er selbst als Kind hätte beschützt werden müssen. Diese inhaltliche Analogie hat mir wahnsinnig geholfen, meine Figur zu formen.

»Ich werde es glücklicherweise nie wirklich verstehen können, wie es sich anfühlt, einen Krieg zu erleben.«

MYP Magazine:

Das Schicksal von Anton Dillinger und all den anderen Kameraden lässt der Film am Ende offen – und macht damit auf eine besonders stille Art und Weise deutlich, dass auch das zu den Schrecken des Krieges gehört: die unzähligen jungen Männer, die nicht mehr nach Hause zurückkehren, weil sie als Soldaten auf dem Schlachtfeld gestorben oder in den Kriegswirren verschollen sind. Wie bist Du emotional damit umgegangen, eine Figur zu spielen, die in ihrem realen Leben mit all diesen Schrecken konfrontiert war – und das sogar in dem gleichen Alter, in dem Du heute bist?

Simon Morzé:

Mein Gedanke dazu war: Egal, wie sehr ich mich vorbereite, wie viele Zeitzeugenberichte ich lese, wie viele Dokumentationen ich schaue und wie sehr ich versuche, mich in diese Situation hineinzuversetzen – ich werde es glücklicherweise nie wirklich verstehen können, wie es sich anfühlt, einen Krieg zu erleben. Und ich hoffe, das muss ich auch nie. Aus diesem Grund habe ich einen riesengroßen Respekt vor einem Menschen wie Franz Streitberger, der in solchen schlimmen Zeiten – und nach den in der Kindheit erlebten Traumata – nicht die Hoffnung verloren hat.

»Ich wollte, dass man diesen schrecklichen Krieg in seinem Gesicht sieht.«

MYP Magazine:

Nicht mal ein Jahr nach Abschluss Eurer Dreharbeiten hat Russland die Ukraine überfallen und mitten in Europa einen brutalen Angriffskrieg entfacht. Wie hast Du den Kriegsausbruch emotional erlebt? Was macht diese Situation mit Dir ganz persönlich?

Simon Morzé:

Diese Ereignisse haben mich extrem aufgewühlt – und tun es immer noch. Und das nicht nur, weil ich mich für diesen Film so lange mit dem Thema Krieg beschäftigt habe. Es ist so unfassbar traurig, dass die Menschen nicht aus den grausamen Erfahrungen der Vergangenheit lernen und so etwas wie Krieg sich immer wieder ereignet.

MYP Magazine:

In einer der letzten Szenen des Films kehrt Franz von der Kriegsgefangenschaft zurück zu seinem Elternhaus – jenem Bergbauernhof, den er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hat…

Simon Morzé:

Hier war es mir enorm wichtig zu zeigen, wie desillusioniert und niedergekämpft Franz ist. Ich wollte, dass man diesen schrecklichen Krieg in seinem Gesicht sieht; dass alles Leben in seinen Augen mehr oder weniger erloschen ist; dass er allein ist und man sich als Zuschauer unweigerlich fragt: Wo sind all die anderen? Was ist mit Dillinger und den Kameraden? Verschwunden sind sie, denn das macht Krieg mit den Menschen. Und dann betritt Franz das verlassene Haus, findet den Brief und auf einmal passiert wieder etwas in diesem so geschundenen Körper…

»In diesem Moment spürt Franz die Liebe, von der er gar nicht vermutet hatte, sie empfinden zu können.«

MYP Magazine:

Ein Brief, den der mittlerweile verstorbene Vater an ihn gerichtet, aber nie abgeschickt hat.

Simon Morzé:

Genau. Franz hatte seinem Vater während des Krieges selbst einen Brief geschrieben. Und als er da in der Hütte steht und einige Schriftstücke in der Kommode findet, begreift er, dass sein Vater mit bestimmten Lautsymbolen lesen gelernt hat, um den erhalten Brief entziffern zu können. Im nächsten Moment entdeckt er einen Antwortbrief, den der Vater an ihn gerichtet, aber nie abgesendet hat. Obwohl der Vater nicht mehr lebt, spürt Franz in diesem Moment die Liebe, von der er gar nicht vermutet hatte, sie empfinden zu können. Nachdem er den Brief an ihn gelesen hat, versteht er, warum ihn sein Vater damals weggegeben hat. Er hatte keine andere Wahl und tat es letztendlich aus Liebe, weil er wusste, dass der kleine Junge in der bitterarmen Bergbauernfamilie nicht überleben würde. Diesen Umstand kann er nur verstehen, weil er bei dem kleinen Fuchs gezwungen war, genauso zu handeln: Er hat ihn aus Liebe im Wald zurückgelassen, weil er wusste, dass er in Russland nicht überleben würde. So schließt sich der Kreis für ihn – ich persönlich sehe das als ein sehr hoffnungsvolles Ende.

»Das Einzige, was ich hatte, war dieser Brief.«

MYP Magazine:

Diese Szene ist emotional sehr aufgeladen, man kann auf Deinem Gesicht geradezu mitverfolgen, was Franz in dem Moment durch den Kopf schießt und was der Brief des Vaters mit ihm macht. Wie blickst Du auf den Dreh dieser Schlüsselszene zurück?

Simon Morzé:

Diese Szene zu spielen, war nicht leicht, weil ich kein Gegenüber hatte, keinen Anspielpartner. Das Einzige, was ich hatte, war dieser Brief. In dem Moment hat sich die intensive Vorbereitung ausgezahlt, denn ich hatte über viele Monate aus Franz‘ Perspektive Tagebuch geschrieben, um die Erlebnisse seiner Kindheit so konkret wie möglich fassen zu können. Dadurch habe ich es in der betreffenden Szene geschafft, eine spezifische und emotional greifbare Situation zu kreieren, auf die ich in meinem Spiel zurückgreifen konnte.

»Unser Film zeigt, wie wichtig es ist, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können.«

MYP Magazine:

Regisseur Adrian Goiginger sagt, der „Der Fuchs“ sei auch ein Film über Vergebung. Siehst Du das ähnlich?

Simon Morzé:

Absolut! Dadurch, dass Franz ein Lebewesen weggeben muss, das er liebt, versteht er seinen Vater und kann ihm verzeihen. So können die Wunden, die ihm in seiner Kindheit zugefügt wurden, endlich heilen. Doch „Der Fuchs“ ist nicht nur ein Film über Vergebung, sondern auch über Empathie, denn er zeigt, wie wichtig es ist, sich in andere Menschen und ihre Lebenssituation hineinversetzen zu können.

Ohnehin kann man sehr viel mitnehmen aus diesem Film, auch weil er sich mit einem historischen Zeitabschnitt Österreichs beschäftigt, in dem arme Bergbauernfamilien fast massenhaft Kinder weggegeben und verkauft haben, wenn sie sie nicht mehr ernähren konnten. Das ist ein Thema, das vielen Menschen gar nicht so bekannt ist.

Darüber hinaus schafft es dieser Film – zumindest ist es mir persönlich so ergangen –, dass man als Zuschauer intensiv über seine eigene Familie nachdenkt: über all die unnötigen Streitigkeiten und Verwerfungen, die es so gibt, aber auch über den Mangel an Empathie, vielleicht sogar bei sich selbst. Mir jedenfalls hat „Der Fuchs“ noch mal ganz neue Perspektiven auf meine eigene Familiengeschichte ermöglicht und die Begriffe Vergebung und Liebe in gewisser Weise neu definiert, möchte ich sagen. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Nach dem Kinostart in Österreich sind etliche Menschen auf mich zugekommen, die mir erzählt haben, dass ihnen unser Film einen anderen Blick auf ihre eigene Familiengeschichte verschafft hat, wodurch sie die Ereignisse der Vergangenheit reflektieren und wieder in Kontakt zu ihren Vätern und Müttern kommen konnten. Ich wünsche mir, dass „Der Fuchs“ das auch bei dem deutschen Publikum schafft.

Mehr über »Der Fuchs«:

Mehr über Simon Morzé:

Interview und Text: Jonas Meyer

Fotografie: Steven Lüdtke

Historische Beratung: Rudolf Leo

Fabian Grischkat

Interview — Fabian Grischkat

»Wir haben keine andere Wahl, als hoffnungsvoll zu sein«

Influencer und Aktivist Fabian Grischkat macht sich auf Instagram, TikTok und Co. fast täglich für Klimaschutz und die Rechte queerer Menschen stark. Dabei richtet sich der 22-Jährige nicht nur an die Generation Z. Auch viele ältere Semester zählen zu seinem Publikum, denn Fabians Content ist unterhaltsam, informativ und gut recherchiert.

Ein Interview über journalistische Verantwortung, die Definition von Männlichkeit und das Prinzip Hoffnung im Angesicht der sich abzeichnenden Klimakatastrophe.

6. April 2023 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Steven Lüdtke

„Früher war alles besser.“ Es steckt viel Sehnsucht in dem kleinen Satz, der, leicht dahingeseufzt, die vermeintlich guten alte Zeiten feiert. Zeiten, in denen die Welt – meist die eigene – irgendwie entspannter und geordneter schien als heute. Doch das romantisierte Bild, wer hätte es gedacht, ist schnell mit Fakten widerlegt. Vor allem gesellschaftspolitisch gab es in den letzten fünfzig Jahren die eine oder andere Errungenschaft, die man nicht mehr missen möchte.

In Bezug auf das Klima hat der Satz allerdings seine Berechtigung. Denn früher, genauer gesagt vor 250 Jahren, war hier tatsächlich alles besser. Denn erst mit Beginn der industriellen Revolution und dem massenhaften Einsatz fossiler Energieträger stieß der Mensch eine verheerende Entwicklung an, die bereits jetzt die Temperatur der Erdoberfläche um gut ein Grad Celsius erhöht hat – und die bis zum Ende des Jahrhunderts zu einer zivilisatorischen Katastrophe führen kann, wenn die Erderwärmung nicht auf maximal 1,5 Grad begrenzt wird.

Dass diese Katastrophe noch abzuwenden ist, wenn man sich nur mit aller Kraft und Vehemenz dagegenstemmt, erklärt Fabian Grischkat fast täglich seinem Publikum auf Instagram, TikTok und Co. Der 22-Jährige, der sich selbst als Influencer, Aktivist, Moderator und Filmemacher bezeichnet, hat es sich mit seinen Videos zur Aufgabe gemacht, für Aufklärung in Sachen menschgemachter Klimawandel zu sorgen – und das auf eine äußerst unterhaltsame, informative und fast gebetsmühlenartige Art und Weise.

Doch das Klimathema ist nur einer seiner Schwerpunkte. Mindestens genauso leidenschaftlich setzt er sich auch für die Rechte queerer Menschen ein, prangert gesellschaftliche und politische Missstände an und erklärt, was sich zum Beispiel hinter Begriffen wie Pinkwashing, Konversionstherapie oder Shadow Banning verbirgt. Denn für queere Menschen war zwar früher definitiv nicht alles besser. Das heißt aber noch lange nicht, dass heute alles gut ist.

Fabian definiert sich selbst als bisexuell. Als er im August 2000 geboren wurde, war es gerade einmal sechs Jahre und zwei Monate her, dass der Deutsche Bundestag den Paragraf 175 ersatzlos aus dem Strafgesetzbuch gestrichen hatte. Dieses aus dem Kaiserreich stammende und in der NS-Zeit verschärfte Gesetz stellte „widernatürliche Unzucht“ zwischen Männern unter Strafe. An das Leid der nach dem „Hundertfünfundsiebziger“ verurteilten Männer – sowohl im Dritten Reich als auch später in der Bundesrepublik – erinnerte der Bundestag erst kürzlich mit einer bewegenden Gedenkveranstaltung.

Fabian, der aus dem beschaulichen Nettetal im Rheinland stammt, weiß um sein Glück, in deutlich liberaleren und toleranteren Zeiten aufgewachsen zu sein, wie er in einem Gastbeitrag für den SPIEGEL schreibt. Titel: „Mich hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben“. Doch er erzählt auch davon, wie unwohl und allein er sich damals als Teenager in seinem Ort gefühlt habe, denn queere Clubs, Bars oder Jugendtreffs habe es nicht gegeben. Gemobbt worden sei er zwar nicht, aber dennoch belächelt. Eine Lebensrealität, die auch heute noch, im Jahr 2023, unzähligen Jugendlichen vertraut vorkommen dürfte.

Mittlerweile lebt Fabian Grischkat in Berlin. In den Räumlichkeiten seines Managements, der Agentur We Are Era, haben wir ihn zu einem ausführlichen Interview getroffen.

»Kein Wunder, dass ich mich an Vorbildern wie David Bowie orientiert habe.«

MYP Magazine:

In einem Gastbeitrag für den SPIEGEL aus dem August 2022 erzählst Du von Deinem Aufwachsen in einem idyllischen Dorf am Niederrhein, wo Du dich oft wie Daffyd Thomas aus der Serie „Little Britain“ gefühlt hast: the only gay in the village. Welche role models gab es für Dich als queeren Teenager?

Fabian Grischkat:

Als ich mit 14, 15 gemerkt habe, dass ich möglicherweise nicht heterosexuell sein könnte, gab es vor allem im deutschsprachigen Raum so gut wie keine bisexuelle Menschen, die in der Öffentlichkeit standen. Klar, im Kunst- und Kulturbereich ist man immer wieder mal auf Leute gestoßen, die sich als bisexuell identifiziert haben. Aber in all den „normalen“ Berufen waren Bisexuelle so gut wie unsichtbar. Dasselbe galt für mein persönliches Umfeld. Dabei hätte ich mir als Teenager jemanden gewünscht, der einfach mal sagt: „Hey Fabian, ich kann dich verstehen, ich fühle genauso.“ Aber den gab es nicht. Kein Wunder, dass ich mich erst mal an Vorbildern wie David Bowie orientiert habe. Mehr geholfen hätte es mir, wenn sich jemand wie Felix Jaehn, der 2018 in einem ZEIT-Interview von seiner Bisexualität erzählt hat, schon ein paar Jahre früher offenbart hätte. Oder wenn damals schon jemand aus dem Bundestag öffentlich erklärt hätte, bisexuell zu sein. Für Menschen wie mich hat so etwas nach wie vor eine große Bedeutung, es gibt uns das Gefühl von Normalität.

»Allein die Tatsache, dass wir überhaupt einen Queer-Beauftragten haben, ist ein wichtiges Signal für alle queeren Menschen in Deutschland.«

MYP Magazine:

Nicht nur in der Politik hat sich in den letzten Jahren einiges getan, was die Sichtbarkeit von queerem Leben in der Breite unserer Gesellschaft angeht. Gleichzeitig erleben wir, vor allem in den sozialen Netzwerken, wie junge Menschen in antiquierte Rollenbilder zurückfallen. Daneben erfreuen sich Videos über „echte Männlichkeit“ scheinbar großer Beliebtheit. Und der Begriff „schwul“ wird von vielen nach wie vor als Schimpfwort benutzt. Ist unser gesellschaftlicher Fortschritt vielleicht doch nicht so groß, wie wir manchmal denken?

Fabian Grischkat:

Man muss gesellschaftlichen Fortschritt immer aus zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite gibt es die juristische Ebene, die regelt, welche Rechte queere Menschen in unserem Land haben. Und auf der anderen Seite steht die gesellschaftliche Akzeptanz – die im Idealfall mit den juristischen Errungenschaften einhergeht. Ich finde, rein rechtlich befinden wir uns auf einem guten, aber dennoch schleppenden Weg. Letztes Jahr hat die Bundesregierung ihren Aktionsplan „Queer leben“ vorgestellt, der unter anderem die Verabschiedung des sogenannten Selbstbestimmungsgesetztes als Ersatz für das Transsexuellengesetz vorsieht. Leider lässt dieses Gesetz – entgegen der im Vorfeld gemachten Versprechungen – immer noch auf sich warten. Entsprechend frustriert ist die queere Community, denn dieses Gesetz wäre ein großer Fortschritt für uns. Aber schon allein die Tatsache, dass wir mit Sven Lehmann überhaupt einen Queer-Beauftragten haben, ist ein wichtiges Signal für alle queeren Menschen in Deutschland.

»Es ist ein Trugschluss, dass die Gen Z durchgehend politisch ist und das Klima schützt.«

MYP Magazine:

Und wie sieht es mit der gesellschaftlichen Akzeptanz aus?

Fabian Grischkat:

Leider erlebe auch ich immer wieder, dass „schwul“ weiterhin als Schimpfwort benutzt wird, auch bei Teenagern. Das ist wichtig zu erwähnen, denn gerade ältere Generationen haben oft ein fast schon utopisches Bild von der Generation Z. Aber nicht alle von uns sind woke, hip und Generation Greta. Es ist ein Trugschluss, dass die Gen Z durchgehend politisch ist und das Klima schützt. Aus diesem Grund müssen wir dringend unsere Bildungsangebote nachschärfen, denn queere Themen werden in den Schulen weiterhin kaum behandelt.

Außerdem habe ich das Gefühl, dass man vor allem mit jungen Männern sehr früh darüber sprechen muss, was eigentlich Männlichkeit bedeutet. Die Jungs sollen wissen, dass sie nicht stark sein oder eine teure Karre fahren müssen, um ein „richtiger“ Mann zu sein. Solange wir da nichts tun, wird „schwul“ auch in Zukunft ein Schimpfwort sein, da bin ich mir ganz sicher. Es darf in Deutschland keine Projektarbeit bleiben, über queeres Leben und Männlichkeit im 21. Jahrhundert zu sprechen.

»Männer können viel mehr, als sie denken. Sie begrenzen sich selbst nur allzu oft durch einen veralteten Männlichkeitsbegriff.«

MYP Magazine:

Hast Du für dich eine bestimmte Definition von Männlichkeit?

Fabian Grischkat: (grinst)

Ein guter Mann muss schlechte Witze beherrschen! Aber im Ernst: Ich glaube, dass der Begriff Männlichkeit äußerst wandelbar ist und verschiedenste Lebensrealitäten umfasst. Deswegen fällt es mir auch so schwer, heute, im Jahr 2023, eine konkrete Definition zu formulieren, denn die kann in fünf bis zehn Jahren schon wieder vollkommener Schwachsinn sein. Allerdings glaube ich, dass all die aktuellen Männlichkeits-Definitionen, die einem in merkwürdigen YouTube-Videos oder Coaching-Angeboten oder Kollegah-Büchern vermittelt werden, etwas ist, das wir schon jetzt nicht mehr brauchen. Es erzeugt bei jungen Männern einen enormen Druck, wenn sie versuchen, etwas zu sein, was sie nicht sein können. Auch deshalb liegt es mir fern, die eine, allumfassende Definition von Männlichkeit zu geben. Wenn ich sage, Männer tragen auch Kleider, dann will ich damit nicht sagen, dass Männer Kleider tragen müssen. Sondern, dass sie es können. Ich glaube ohnehin, dass Männer viel mehr können, als sie denken. Sie begrenzen sich selbst nur allzu oft durch einen veralteten Männlichkeitsbegriff.

»Ich habe innerhalb der queeren Community leider genauso oft Vorurteile gegenüber meiner sexuellen Orientierung erlebt wie außerhalb.«

MYP Magazine:

Auch die queere Community bekleckert sich nicht immer mit Ruhm, wenn es um die Akzeptanz bestimmter Lebensrealitäten oder auch Sexualitäten geht. Welche Erfahrungen hast Du persönlich in dem Zusammenhang gemacht?

Fabian Grischkat:

Wie in fast allen Gesellschaftsbereichen gibt es auch in der queeren Community patriarchale Strukturen, sie wird dominiert von älteren, meist weißen Männern – nur, dass es sich in dem Fall um schwule Männer handelt. Diese homosexuellen Männer haben es nie wirklich akzeptiert, dass ich mich persönlich als bisexuell definiere. Oft hieß es: „Du bist doch eigentlich schwul und stehst nicht dazu.“ In diesem Umfeld habe ich einige wirklich schwierige Erfahrungen gemacht. Daher kann ich auch definitiv nicht davon sprechen, dass die queere Community ein safe space für alle ist. Aber ich will die schwulen alten Männer auch nicht vor den Kopf stoßen…

MYP Magazine:

Mach doch mal.

Fabian Grischkat:

Gerade ältere schwule Männer haben in dieser Gesellschaft sehr viel bewegt in den letzten Jahrzehnten, daher möchte sie auch nicht verteufeln. Aber häufig müssen gerade diese Akteure erst mal vor der eigenen Haustür kehren und überlegen, ob sie möglicherweise selbst ein bisschen diskriminierend sind in ihrem Denken und Handeln. Ich habe innerhalb der queeren Community leider genauso oft Vorurteile gegenüber meiner sexuellen Orientierung erlebt wie außerhalb.

Übrigens: Man darf nicht vergessen, dass es in den letzten Jahrzehnten nicht nur viele schwule Männer, sondern auch zahlreiche lesbischen Frauen gab, die sich für mehr Toleranz und Gleichberechtigung engagiert haben – und teilweise noch härter ackern mussten als die Schwulen. Denn sie mussten sich nicht nur ihre Rechte als Homosexuelle erkämpfen, sondern gleichzeitig auch ihre Rechte als Frauen. Das geht leider allzu oft unter, ist aber genauso wichtig, erzählt und respektiert zu werden.

»Dieser alte weiße Mann schafft es sogar, wie das Sprachrohr einer jungen, rebellischen Generation zu klingen.«

MYP Magazine:

Apropos alte Männer: Für Deine Videos schlüpfst Du immer wieder mal in die Rolle eines alten weißen Mannes namens Alman Achim…

Fabian Grischkat:

Ich trage heute sogar seinen Pullover.

MYP Magazine:

Gibt es im Gegensatz zum fiktionalen Achim einen realen alten weißen Mann, auf den Du einen positiven Blick hast – und der Dich vielleicht sogar inspiriert?

Fabian Grischkat:

Eines vorab: Mir wird häufig vorgeworfen, dass ich mit dieser Figur einen Vaterkomplex abarbeiten würde. Das ist definitiv nicht der Fall… Also: Welcher alte weiße Herr inspiriert mich?

(überlegt sehr lange)

Es gibt vor allem in meinem privaten Umfeld viele Menschen, auf die das zutreffen würde. Aber wenn ich jemanden nennen müsste, der allgemein bekannt ist, würde ich sagen: Herbert Grönemeyer. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass ein 22-Jähriger von Herbert Grönemeyer schwärmt. Aber Herbert hat so eine frische und jugendliche Attitüde und einen so scharfsinnigen Blick auf die Welt, dass ich diesen Künstler echt toll finde. Ich bewundere sein Lebenswerk und die Tatsache, dass er sich selbst trotz zunehmenden Alters treu bleibt und nicht anfängt, irgendeinen Mist zu schwurbeln oder sich auf einmal über das Gendern aufzuregen. Oder dass er trans sein nicht versteht. Das alles kommt ja durchaus mal vor bei alten weißen Männern. Herbert aber ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch als ältere Person noch präsent sein kann, ohne dabei peinlich oder diskriminierend zu agieren. Und da er erst kürzlich mit seinem Song „Deine Hand“ die Proteste im Iran thematisiert hat, schafft es dieser alte weiße Mann sogar, wie das Sprachrohr einer jungen, rebellischen Generation zu klingen.

Außerdem wurde ich im Ruhrgebiet geboren, es liegt also in meinen Genen, dass ich Herbert Grönemeyer gut finde. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit hätte, fünf Minuten mit ihm zu sprechen – das wäre mein persönlicher Fan-Boy-Moment. Wir könnten ja mal auf eine gemeinsame Pommes. Oder eine vegane Currywurst.

»Jede private Information, die man ins Netz stellt, kann brandgefährlich werden.«

MYP Magazine:

Auch wenn Du selbst noch nicht so bekannt bist wie Herbert Grönemeyer, stehst Du dennoch in exponierter Weise in der Öffentlichkeit. Wie gehst Du mit dem großen Interesse an Deiner Person um? Schmeichelt es Dir? Oder beschränkt es Dich in Deinem Alltag, etwa beim Ausgehen, Daten oder Einkaufen?

Fabian Grischkat:

Weder noch. Es ist zu einer gewissen Normalität geworden – auch, weil ich ohnehin recht viel von meinem Leben mit der Öffentlichkeit teile. Aber selbstverständlich geht das auch mit einer gewissen Vorsicht einher. Bei jedem geposteten Foto denke ich vorher darüber nach, was das jetzt aussagen könnte.

MYP Magazine:

Wir sehen Dich online beim Sport treiben, beim Abendessen mit Freunden oder im Wartezimmer nach der Immuntherapie. Gibt es Momente, in denen Du das Gefühl hast, gerade zu viel von Deinem Privatleben preisgegeben zu haben?

Fabian Grischkat:

Es ist ein schmaler Grat. Auf der einen Seite will ich anderen zeigen, dass ich ein normaler Mensch bin – und nicht der High Performer, für den man mich vielleicht halten könnte. Auch ich habe kack Tage, vor allem im Winter in Berlin. Auf der anderen Seite weiß ich, dass jede private Information, die man ins Netz stellt, brandgefährlich werden kann. Es gibt nach wie vor Dinge, die ich niemals posten würde, weil es da um das Privateste vom Privaten geht. Das würde ich auch von anderen Menschen nicht erfahren wollen.

»Mir geht es am Ende des Tages darum, in den Spiegel zu schauen und stolz auf das zu sein, was ich tue.«

MYP Magazine:

Im Podcast „It’s All About“ hast Du vor kurzem erzählt, dass Du dich in Deiner Tätigkeit als Influencer auch für die reine Unterhaltungs- und Selbstdarstellungsschiene hättest entscheiden können. Warum hast Du dich dagegen entschieden?

Fabian Grischkat:

Mir selbst gefällt es doch auch nicht, wenn ich Instagram öffne und mein Feed voller oberkörperfreier Typen ist. Oder wenn mir dauernd irgendwelche Menschen mitteilen, warum sie heute schon 5.000 Euro verdient haben und wie ich das auch schaffen kann, wenn ich nur irgendeiner dubiosen WhatsApp-Gruppe beitrete. Ich glaube, viele Influencer:innen haben mittlerweile ein echtes Problem, weil sie mit dieser Arbeit nicht die enormen Summen an Kohle rechtfertigen können, die sie verdienen.

Mir persönlich geht es am Ende des Tages darum, in den Spiegel zu schauen und stolz auf das zu sein, was ich tue. Bestimmt würde ich deutlich mehr Geld verdienen, wenn ich nicht diese Politikschiene eingeschlagen hätte. Aber das war mir nie wichtig. Ich will auf die Frage, wie ich meinen Tag verbracht habe, nicht antworten, dass ich mal wieder zehn Kinder in eine sinnlose WhatsApp-Gruppe geholt und abgezogen habe. Für mich ist es ein Erfolgserlebnis, wenn wir mal wieder eine Demo organisiert haben, bei der alles geklappt hat. Dennoch müssen nicht alle Influencer:innen hochpolitisch sein. Auch ich folge einigen ganz banalen Accounts…

MYP Magazine:

Zum Beispiel?

Fabian Grischkat:

Zum Beispiel zwei Hunden auf Instagram, über deren Storys ich mich den ganzen Tag freuen kann.

»Ich würde erwarten, dass man zumindest so sensibel ist, keine Produktplatzierung an dem Tag zu posten, an dem gerade in Europa ein Krieg ausbricht.«

MYP Magazine:

Das erzeugt auch wesentlich bessere Stimmung, als permanent mit scheinbar perfekten Körpern konfrontiert zu sein.

Fabian Grischkat:

Ja, genau! Aber auch die perfekten Körper haben ihre Berechtigung auf dieser Plattform. Ich würde mir nur wünschen, dass sich diese Leute ihrer Verantwortung bewusst werden. Als zum Beispiel der Krieg gegen die Ukraine ausgebrochen ist, haben etliche Influencer:innen weiterhin ihre Produktplatzierungen gepostet. Hier würde ich mir ein Mindestmaß an Sensibilität erwarten. Man muss doch checken, dass das gerade der absolut falsche Zeitpunkt ist. Darüber hinaus würde ich mir wünschen, dass man seine Reichweite vielleicht ein- oder zweimal im Jahr für etwas halbwegs Gutes zur Verfügung stellt. Danach kann man ja wieder tausend Mal den nackten Oberkörper posten.

»Ich folge zwar gewissen journalistischen Standards, aber auch nicht allen.«

MYP Magazine:

Bleiben wir kurz beim „It’s All About“-Podcast. Dort hast Du erwähnt, dass Du dich selbst nicht unbedingt als Journalist bezeichnen würdest, weil Du einen gehörigen Respekt vor der Arbeit „gelernter“ Journalist:innen hättest. Bist Du an dieser Stelle nicht etwas zu bescheiden? Immerhin scheinst Du dich konsequent an journalistischen Maßstäbe und Werten zu orientieren.

Fabian Grischkat:

Ich fände es nach wie vor anmaßend, mich als reinen Journalisten zu bezeichnen. Ich folge zwar gewissen journalistischen Standards, das stimmt, aber auch nicht allen. Zum Beispiel unterliege ich keiner journalistischen Sorgfaltspflicht, aber gerade das ist für mich der große Unterschied zwischen Influencer:innen und Journalist:innen – oder sagen wir guten Journalisti:innen. Wenn ich in meiner täglichen Arbeit einen Fakt in die Welt setze, bin ich nicht dazu verpflichtet, überhaupt eine Quelle anzugeben; oder die Quelle gegenzuchecken, die ich verwende. Ich mache das bei meinen Recherchen nur, weil ich selbst die Gewissheit haben will, ob die Info, die ich gerade irgendwo aufgeschnappt habe, wirklich der Wahrheit entspricht. Und solange ich das nur auf einer freiwilligen Basis tue, möchte ich mich nicht Journalist nennen. Vielleicht ist das in fünf Jahren anders, denn ich überlege mir gerade, noch ein Studium in diese Richtung anzustreben.

»Ich möchte nicht, dass Axel-Springer-Formate diesen Markt kapern.«

MYP Magazine:

Außerhalb des klassischen Journalismus gibt es mittlerweile diverse andere reichweitenstarke Player, die ebenfalls investigativ arbeiten und Missstände aller Art aufdecken – wie etwa Rezo oder Jan Böhmermann. Wie erlebst Du diese Entwicklung? Steckt der klassische Journalismus in der Krise?

Fabian Grischkat:

Eine Krise sehe ich aktuell nicht. Aber ich glaube, dass auch der Journalismus sich wandeln muss – wie fast alles in unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft. Wenn der Journalismus für junge Menschen attraktiv sein will, muss er sie dort erreichen, wo sie sind. Die Gen Z liest durchaus Artikel – ja, wir können lesen! Allerdings beziehen wir unsere Nachrichten nicht aus den Tageszeitungen unten am Kiosk, sondern von Plattformen wie Twitter, TikTok oder Instagram. Dem sogenannten Qualitätsjournalismus muss es daher irgendwie gelingen, seine Inhalte auch vertikal zu verpacken – und zwar so, dass sie innerhalb weniger Sekunden die Aufmerksamkeit der Gen Z auf sich ziehen.

So etwas fällt zum Beispiel der Bildzeitung mit ihren stark verkürzten Botschaften deutlich leichter als einem Medium wie etwa der ZEIT. Aber gerade, weil ich nicht möchte, dass Axel-Springer-Formate diesen Markt kapern, appelliere ich nachdrücklich an die Qualitätsmedien: Springt über euren Schatten, setzt euch mit jungen Leuten an einen Tisch und überlegt, wie ihr es schaffen könnt, als großes Medienhaus auf den großen sozialen Plattformen attraktiv zu werden. Die Tagesschau zum Beispiel zeigt seit Jahren, dass es möglich ist, eine klassische TV-Sendung in ein vertikales Kurzformat auf TikTok zu übersetzen.

»Wenn wir erst im Jahr 2100 verstanden haben, was ein Kipppunkt ist, ist das Klima längst gekippt.«

MYP Magazine:

Anfang des Jahres sorgte die Meldung für Aufsehen, dass Raphael Thelen, Mitbegründer des Netzwerks Klimajournalismus, seinen Job als Journalist an den Nagel gehängt hat und sich nun als Aktivist bei der „Letzen Generation“ engagiert. In einem Interview mit Übermedien beklagt er unter anderem, dass es bei Journalist:innen immer noch viel Unwissen über die Klimakrise gebe. Er sagt: „Ganz viele Menschen, auch in Redaktionen, wissen bis heute nicht, was ein Kipppunkt ist, was ein Feedback Loop ist. Die wissen nicht, dass drei Grad Erwärmung, die wir ja Ende des Jahrhunderts ungefähr haben werden, sechs Grad in Deutschland bedeuten. Das heißt, Berlin hat so ein Klima wie Toulouse.“ Dabei drohe bereits bei zwei Grad ein Zivilisationskollaps. Hat der klassische Journalismus an dieser Stelle versagt?

Fabian Grischkat:

Puh, ich würde nicht so weit gehen, gleich von Versagen zu sprechen. Und ich möchte auch nicht allen Journalist:innen und Medienhäusern in diesem Land pauschal vorwerfen, dass sie die Klimakrise nicht ausreichend thematisieren. Dennoch hat es zum Beispiel unglaublich lange gedauert, bis sich die meisten Medienschaffenden darauf geeinigt haben, nicht von Folgen des Klimawandels, sondern von einer Klimakatastrophe zu sprechen. Wenn Journalist:innen vorher diesen Begriff in ihren Text geschrieben hatten, kam der Chefredakteur und sagte: „Naja, das ist jetzt aber ein bisschen hart formuliert. Der Winter ist halt etwas wärmer, aber wir können doch hier nicht von einer Katastrophe reden.“ Solche frustrierenden Geschichten hört man immer wieder.

Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass sich das Bewusstsein zumindest ansatzweise geändert hat – auch wenn manche Medienhäuser immer noch glauben, es reiche aus, hier und da mal eine einzelne dpa-Meldung zu veröffentlichen – wie etwa zu den Protesten in Lützerath. Das Ziel für die nächsten Jahre muss sein, tagtäglich über die Klimakatastrophe zu berichten und dabei nichts zu beschönigen. Bei Themen wie Corona oder dem Ukraine-Krieg hat das ja auch funktioniert. Ich will jetzt nicht dystopisch klingen, aber wenn wir erst im Jahr 2100 verstanden haben, was ein Kipppunkt ist, ist das Klima längst gekippt.

»Mich als BILD-Leser würde das ärgern.«

MYP Magazine:

In dem BILD-Artikel „Schnee? Nee!“ vom 9. Januar 2023 berichtet die Autorin ausführlich über die hohen Januar-Temperaturen in Europa. Die Begriffe „Erderwärmung“, „Klimawandel“ oder „Klimakrise“ sucht man allerdings vergebens, geschweige denn das Wort „Katastrophe“. Beschleicht Dich nicht öfter mal ein Gefühl von Ohnmacht, wenn Du mit der medialen Realität in diesem Land konfrontiert bist?

Fabian Grischkat:

Was die Bildzeitung angeht, haben viele junge Menschen, die wie ich politisch aktiv sind, mittlerweile resigniert. Es sagt doch alles, wenn ein Blatt lieber über die „Klimakleber“ berichtet als über die Weltklimakonferenz letzten November in Ägypten. Das ist frustrierend. Dabei würde es der Bildzeitung guttun, ihre Leser:innen über die Relevanz der Klimakatastrophe aufzuklären. Man schreibt sich bei Springer doch auf die Fahne, besonders ehrlich zu seiner Leserschaft zu sein. Aber ist es nicht so, dass man die Leute belügt, zumindest indirekt, wenn man ihnen wichtige Informationen vorenthält? Mich als BILD-Leser würde das ärgern – und ich würde mich ein wenig verarscht fühlen von dieser Zeitung. (lächelt)

»Wer wäre ich denn als Teil der Gen Z, wenn ich sagen würde: Es ist doch eh alles verloren.«

MYP Magazine:

An den Lützerath-Protesten im Januar hat unter anderem auch die Band AnnenMayKantereit teilgenommen und vor Ort ein spontanes Konzert gegeben. Den Auftritt beschloss Sänger Henning May mit folgenden Zeilen: Und nur, weil andere mehr machen als ich / Ist die Welt nicht völlig fürchterlich / Und nur weil andere so stark sind und klug / hab‘ ich manchmal / Hoffnung und Mut / Hoffnung und Mut / tut gut. Welche Hoffnung hast Du, wenn Du in die Zukunft blickst?

Fabian Grischkat:

Ich glaube, dass vor allem die Generation Z einen sehr schwierigen Start hatte, was das Thema Hoffnung angeht. Es ist ja nicht so, dass wir das mit dem bisschen Erderwärmung nur in den Griff bekommen wollen, nur weil das irgendwie ganz cool wäre. Es geht hier um nicht weniger als um unsere Lebensgrundlage, und zwar die von uns allen. Dementsprechend sind unsere Hoffnungen und Wünsche mit konkreten Ängsten verbunden. Dennoch haben wir überhaupt keine andere Wahl, als hoffnungsvoll zu sein.

Was mich in meiner eigenen Hoffnung bestärkt – und da schließe ich mich gerne Henning May an – ist, dass ich nach wie vor so viele motivierte Menschen erlebe, die sich von ganzem Herzen engagieren: junge Leute, aber auch alte, denn nicht alle Boomer sind blöd. (grinst) Diese Hoffnung möchte ich gerne auch anderen geben. Auch wenn es auf dieser Welt viele Arschlöcher gibt – um mal Kurt Krömer zu zitieren – und diese Arschlöcher oft über viel Macht und sehr viel Kapital verfügen, gibt es auf der anderen Seite trotzdem viel mehr gute Leute: Wissenschaftler:innen, Forscher:innen, Aktivist:innen oder einfach nur Menschen wie meine Oma, die an Weihnachten vegane Plätzchen für mich macht; Menschen, die zumindest versuchen dazu beizutragen, unsere Gesellschaft zu einer besseren zu machen; Menschen, die nicht nur die Krisen ernst nehmen, sondern auch die Sorgen und Bedürfnisse junger Menschen. Wer wäre ich denn als Teil der Gen Z, wenn ich sagen würde: Es ist doch eh alles verloren. Vor allem gegenüber all den Leuten, die ich motiviert habe, auf Demos zu gehen – denen jetzt zu sagen, das sei doch eh alles Quatsch, fände ich ein bisschen respektlos.

Nein, es ist nichts verloren, wir können das noch schaffen. Das ist die erste wichtige Nachricht, die wir auch in der Klimagerechtigkeits-Bewegung immer wieder nach draußen senden. Es gibt gute Gründe, warum es sich weiter lohnt zu kämpfen. Wir müssen das vielleicht nur mit etwas radikaleren Mitteln tun. Und wir müssen uns da wirklich reinknien.

»Das mit dem Alleinsein verbundene Gefühl von Einsamkeit hat sich im Laufe der Zeit zu etwas Positivem verwandelt.«

MYP Magazine:

Du hast auf Deinem linken Unterarm den Begriff „Lonely Boy“ tätowiert. Bist Du einfach ein riesiger Fan von „The Black Keys“? Oder welche Geschichte verbirgt sich hinter dem Tattoo?

Fabian Grischkat: (lacht)